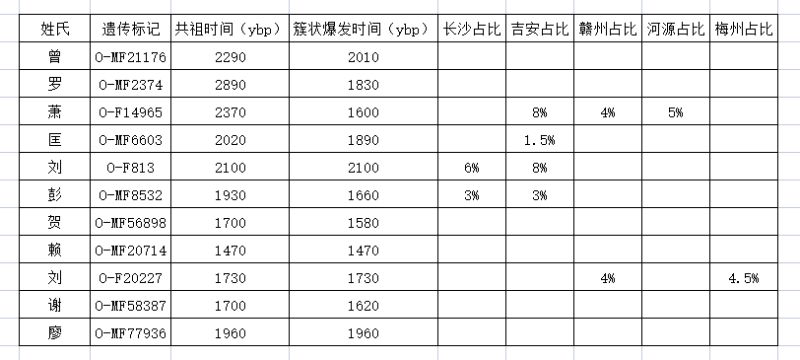

现代“客家”地区曾、罗、赖、萧/肖、刘、谢、廖等均为常见姓氏。这些姓氏均拥有至少1个基因家族簇,按23魔方的家族简介和家族单倍群分布来看,这些家族有些并不是在“客家”地区爆发的,比如曾氏、罗氏家族就疑似在长沙一带爆发,而在长沙一带爆发的家族远不止曾罗两家,为何只有这两家在“客家”地区也很常见呢。通过对比湘赣客数个家族簇部分指标,我们能发现其中一些端倪。

按上表统计可知,曾氏、罗氏家族共祖时间均早于2200ybp,下游簇状(≥5叉)爆发时间均早于1800ybp,而彭、贺家族簇状爆发时间均晚于1700ybp,两类家族之间有一百多年的时间差。因此推测在1700ybp之前有一波或几波长沙向赣客地区的移民。

另外萧氏家族虽然簇状爆发在1600ybp,但也许是共祖较早,初期二叉三叉分化已经积累了一定的人口,有实力与曾、罗一起南下,以及后续就近零星移民造成叠加;匡氏家族虽然爆发在1890ybp,但可能未像庐陵萧一样参与南迁或南迁未成功立足;而长沙刘氏作为诸侯王家族也许长期在当地保持生存优势,并不需进行要更长距离的迁徙(不过F813下游也存在一支Y60737赣粤刘氏)。到1700ybp前后,“客家”本土的大家族客家刘、粤赣谢已经爆发(南方廖更早),至此长沙-吉安向南移民的窗口期终止。之后在湖南爆发的彭周龙邹等家族虽然都在吉安有一定分布,但是往南占比陡降(此处无图)。PS:五代以前的吉安=湖南殖民地。

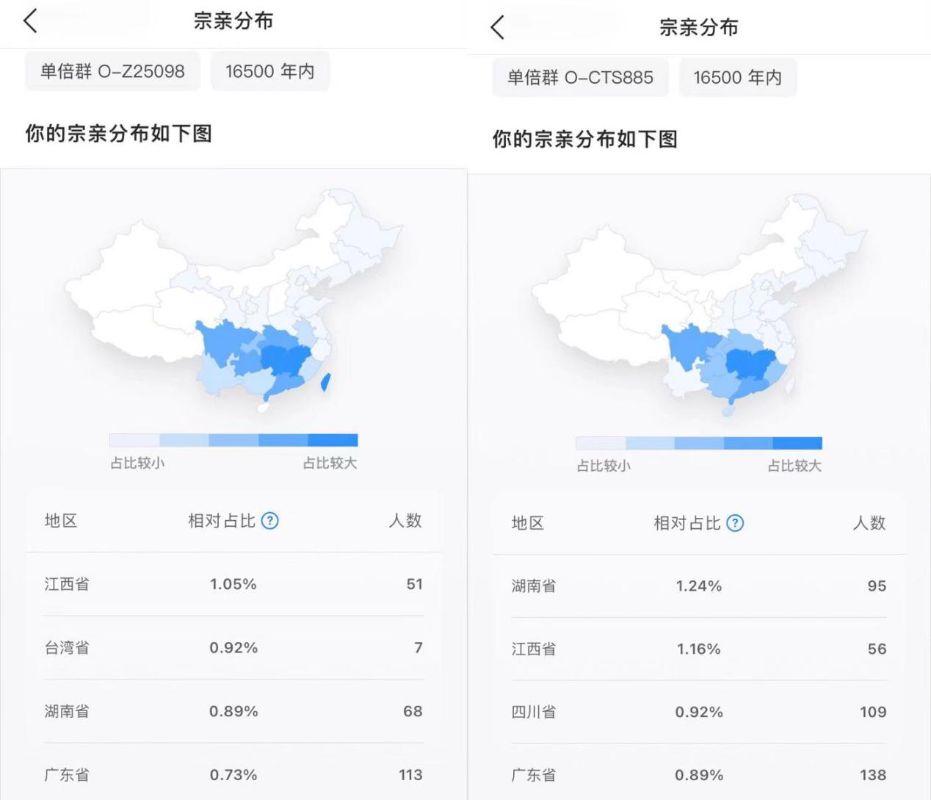

通过几个支系的分布图能更直观的看出这种差别,由于部分家族簇位点早期芯片检测不到等原因,我们选取Z25098、CTS885、F813、MF8532的分布图来作曾罗刘彭四大家族简单的分布对比。

从上面图片可以看出前二者在广东都有相对较高的比例,而后二者在广东的比例则与湖南占比相差悬殊。(此处无分市图)

至于这个窗口期的起始,从历史来看应该是汉武帝平南越,平南越后岭南纳入汉王朝统治,长沙郡、豫章郡、南海郡成为长期稳定的连片区域,为人群迁徙提供了适合的社会环境。从汉代人口统计来看长沙郡的人口密度长期大于周边各郡,且马王堆汉墓等地出土的文物显示长沙郡的技术水平亦高于周边各郡(此处存疑),因此导致当地人向外迁徙,而赣客地区人口稀少且生存条件相对优越,长沙人群迁徙立足成功,东汉豫章等郡人口大幅度增长应该也有这一移民因素在内。南下窗口期结束则推测与西晋末中央统治秩序崩坏、南土豪酋崛起等因素有关。

主要的迁徙路线则推测是按就近就便原则沿水路一路进发,溯湘江-洣水翻过湘赣之间较平缓的界化垄关口再沿禾水-赣江-桃江东行南走,一路迁徙至吉安、赣州、河源、梅州等地。(如下图蓝线)

结论:

1、从汉武帝平南越到东晋(前111-317)之间存在一波或几波成功的长沙向吉安、长沙-吉安向赣梅等“客家”地区的移民,长沙郡为移民策源地,吉安为中转站、加油站。

2、这些移民以今天长沙-吉安一带相对高频的O2a-F856、O1a-CTS716、O1b-F2890等支系为主,以曾、罗、萧等姓氏家族为代表。汉代长沙郡人群成为今天“客家”人群的重要来源,后期又叠加了填四川、迁台湾、下南洋等数次移民潮。(赢麻了)

PS:O-F793在“客家”潮汕一带亦相对高频(此处无图),推测也与此次长沙-吉安移民有关,如F793-MF20714南方赖氏家族的兄弟支就发现在湖南衡阳,因而南方赖氏也有一定可能是从长沙郡南迁后经过几百年瓶颈期重新爆发。

PPS:由于缺乏地级市分布图,以及算龄的上下浮动,本文部分数据不够精细,另外东晋以来吉安南向零星移民等未能深究。

Miy

点赞

。

点赞