一部分人可能不太了解中国古代人种体质的分布,古华南类型=长江中游稻农=拔牙习俗.

看下朱泓教授是如何划分的:

通过对目前已知的先秦时期古人种资料的梳理和分析,人们发现当时的古代居民在体质特征的某些细节上与现代各地区居民之间尚存在明显差异。在我国地下出土的古人骨研究资料中,新石器时代、青铜时代和早期铁器时代的材料比较丰富。这些人类学资料,多半集中在田野考古工作开展时间较长、遗址分布较密集的黄河流域、内蒙古长城地带、燕山南北以及长江中下游和部分南方沿海地区。根据初步研究,我们大体上可以将上述区域内的我国先秦时期居民区分为六个基本古代种族类型,即古中原类型、古华北类型、古蒙古高原类型、古东北类型、古西北类型和古华南类型。

1、古蒙古高原类型特点:低颅、阔面、面部扁平度较大;分布区:蒙古高原,延伸到内蒙中部。

2、古东北类型特点:高颅、阔面、面部扁平度较大;分布区:东北三省和东蒙。

3、古华北类型特点:高颅、狭面,面部扁平度较大;分布区:内蒙古中南部,延伸到晋冀一带。

4、古西北类型特征:高颅、狭面、面部扁平度中等;分布区:黄河上游,延伸到关中地区。

5、古中原类型特征:中高颅、中面、低眶、阔鼻;分布区:黄河中下游地区,延伸到长江中下游。

6、峡江类型特 征: 中颅型、狭面、低眶、中鼻;分布区:川东、鄂西。

7、古华南类型特征:长颅、低面、阔鼻、低眶;分布区:东南沿海地区。

古西北类型,主要是分布在甘青地区。甘青地区先秦时期的文化大家都比较熟悉,如马家浜、火烧沟、寺洼、辛店等文化,除了沙井文化以外几乎都是属于这一类型。它的主要特征就是高颅、中等偏狭的面宽、中等的面部扁平度,中框形等,很多都是用中等来形容的,古西北类型的很多特征都是比较居中的,这种特征实际上在现代人种类型研究中就是东亚蒙古人种特别是北方汉族的特征(案:我倒不认为古西北类型是现代汉族的主体祖先,事实上就我在西安所见,西北人和西安当地居民的长相泾渭分明,大部分西北人脸很窄、下巴尖,纤细化特征明显,而典型西安人脸接近长方形国字脸,如果说现代中原汉族的主体是从古西北来的,那么现代西北人又是从哪儿来的呢?我认为更有可能是这样的:西北和中原地区的古代人种都在发生纤细化的演变,虽然迁徙混血是存在的,但是西北人的主体祖先应该还是古西北类型,而中原人的主体祖先也还是古中原类型。一般摆脱了蛮荒进入农业文明时代,农业人群一般都会迅速地向纤细化方向发展。而像西藏、高加索这种生存环境恶劣的地区,现代人仍会保留更多原始、粗壮的特征),北方汉人的人种特征也是什么指标都是居中的,古西北类型的体质特征其实和现在的北方汉族特征是非常接近的,这点从许多学者的研究文章中是可以发现的,如韩安靖老师、潘继芳老师。还有在民国时期,加拿大的步达生在中国所作的研究,安特生从河南、甘肃地区所采集的一些材料所作的文章中把甘青地区的居民与现代人进行对比,与华北地区的汉族人是最接近的,仰韶人和南方汉人最接近的,古西北类型是和北方汉族最接近的,所以这个问题曾经使我很困惑(案:头骨形态学必须考虑在生存环境和生产方式接近前提下的趋同演化,还有史前和现代人群是不能简单类比的,从国际上最新的研究看,人类进化的速度是越来越快的,这和我们想当然的认识完全不同)。我也曾向本系的黎云教授请教这个问题,如何来理解这个问题,他也回答说不知道。按理说北方汉族应该是汉族的主体,北方汉族不是和华夏地区最接近,却是和甘青地区最接近,按照俞伟超先生的羌戎系统来说,该系统在北方汉人的体制形成过程中曾做出巨大贡献,这事目前说不清楚,留给各位感兴趣的老师和同学来研究,我在此只是揭露一个事实。很多的研究也证实了这点。

来看一下这个头骨,和现代人的头骨几乎是一样的,没有太大区别。如果要和现代的民族相比的话,我宁可相信与藏族最为接近。藏族和北方汉族的体质特征其实没有太大的区别,如果说古西北类型的一部分融入中原地区,对汉族人种的形成起到一定的贡献,但并非全部,留守在甘青地区的土著再往下发展可能形成很多西北、乃至于西南地区藏缅语系的人种,已有很多学者研究过此问题。藏族是一个人口众多的民族,所以这个和藏族的起源是有一定的关系。为了验证这件事,我们做了喇家地区的DNA研究,也对青海省所发掘的陶家寨汉墓、北京大学齐东芳所送去的吐蕃贵族墓的头盖骨材料进行了DNA分析。结果显示青海地区的头骨线粒体聚类首先是藏族,其次是北方汉族、南方汉族等。

古华南类型,他的主要分布区域是两广、福建、浙江,就是长江口以南的东南沿海地区,湖南、江西地区也有可能涵盖。江西地区的靖安大墓曾出土两个保存较好的人骨,我曾到此地区观察过,与古华南类型接近,湖南地区尚未看到材料。因为湖南、江西地区的红壤酸性太强,很难保存完整的人骨。从浙江到广西的沿海地区之所以能够将人骨保存下来,也是因为贝丘的原因。由于贝丘遗址中磷酸钙、碳酸钙较多,才得以保存。那么这些文化如甑皮岩、河姆渡都为大家所熟知。它的最主要的特征是长颅型,高颅与低颅是垂直距离的比较,长短颅则是前后的比较,用东北话来说就是前奔头(额头)后勺子,低面阔鼻,低框粗颌,身材比较矮小,这种人目前在中国境内很少见。即使在少数民族中,经过资料查询,也只有云南的佤族与其有相似之处。其他南方少数民族均与其不相似。这种类型的居民,目前可在印度尼西亚、美拉尼西亚、大洋洲的一些岛上寻找,皮肤很黑,类似黑人。学术界认为,古华南类型的一批材料可能相当于古越人的分布范围,可能代表了古越人的体质特征。在现代的调查中,整个民族属此类型的已不可见。我认为,古华南类型的趋向是融合,比如北民南迁,如果一部分古越人与南迁汉人融合,可能演变成南方汉族;如果一部分南迁汉人与古越人融合,加入了北方汉人的体质特征,那有可能形成现代南方的一些少数民族,与古华南类型也是不一致的。(案:这里的南方汉族也是一个模糊的概念,我知道90年代体质测量数据中“现代华南组”的采样甚至包括一些华中和华东的样本,换言之“现代华南组”可能包括了大量遗传上的苗瑶或古峡江类型的后代,比如客家人。而古代样本主要来自广东珠三角一带、广西、福建和浙北,整体上比“现代华南组”要更偏“西南”,或者说更偏“越”。而且近年来朱泓的学生李法军也发现华南地区的古代样本测量数据和非测量性特征差异较大,绝非一个“古越人”概念可以囊括。比如鲤鱼墩人和其他古华南样本测量结果差异较大,摇椅式下颌的出现率很高,这是与现代波利尼西亚人十分接近的特征。所以是否古华南类型中至少还应该包括“原马来”和“原孟苗”,闽台地区是否还有较多古南亚(矮黑人)混血成分的存在?这都是需要解决的问题)。

如前边提到过的佤族的资料,也有可能部分古华南类型的居民曾迁徙至它地,张光直先生比较赞成这种说法。如台湾的高山族,如果这种说法成立的话,我认为古华南类型的居民也可能由于南迁汉族的竞争,(案:从近年来常染分析结果来看,广州人的常染中华中成分较多而华北成分较少,所以这里的“南迁汉族”的主体不是北人,而更像是客家人这样的来自华中地区的人群,当然还有更晚近的闽南语移民如潮汕人群,而潮汕人的最初来源仍然是有待解决的有争议的问题)迁至人烟稀少的海岛或高山上,佤族也可能是迁徙形成的。我认为爱斯基摩人之所以在阿拉斯加地区发展沿袭和这不无关系,正如东三省在古代也是热闹纷繁殖地,这里曾入驻有汉人、鲜卑人、契丹人、突厥人,蒙古人乃至倭寇,使得当地土著不得一再向北迁徙。

总之,这几个类型的分部就是这样。那我们看一下古华南类型的头骨,比较低矮,面部较低,嘴向前突出,眼眶很低,皮肤比较深。这是我们应甑皮岩博物馆馆长的请求复原的一个甑皮岩人,关于这个曾发生了一件趣事。我们利用三维技术合成图像,刚完工时,我曾提议说按照当时两广地区的生存环境、年平均气温,当时人的皮肤颜色应更深。后拿到馆长处遭到拒绝,说皮肤颜色太深,我们市政府已决定将甑皮岩人作为桂林市旅游形象大使,此图像太黑,有损桂林形象。后又将此图像的颜色变浅,这就是现在的这张图。接下来的几张照片,这张是现代高山族的图像,这张是马来西亚的土著居民,与古华南类型在体质特征类型测定上是很接近的,这个在中国的少数民族中很少能见到。

二、与北方地区相比,我国南方地区新石器时代以后的全新世古人骨材料比较缺乏,其主要原因是由于南方各地的酸性土壤加之多雨、潮湿的气候对古人类遗骸的保存十分不利。就目前已发表的资料而言,它们主要发现于南方沿海地区的江苏、浙江、福建、广东、广西等地;此外,江汉平原和三峡地区也有一些材料发现。这些古人种学资料主要包括:江苏南京北阴阳营、江苏常州圩墩、浙江余姚河姆渡、福建闽侯昙石山、广东佛山河宕、广东增城金兰寺、广东南海鱿鱼岗、广西桂林甑皮岩、四川巫山(现划归重庆市)大溪、湖北房县七里河、河南淅川下王岗等材料。

1、北阴阳营组的新石器时代人类学资料采集自江苏省南京市北阴阳营遗址。该组古人骨标本仅有下颌骨。据研究者意见,这些下颌骨具有蒙古人种的性质,并且在基本体质特征上与当地的现代人最为接近[26]。

2、圩墩组的颅骨资料出土于江苏省常州市戚墅堰镇西南圩墩村的马家浜文化与崧泽文化墓葬。圩墩组新石器时代居民在颅骨形态上的主要特征为:偏圆的中颅型、高颅、低面、阔鼻型。这些特征使其显得与现代亚洲蒙古人种的南亚类型较为近似。在古代对比组中,圩墩组与仰韶合并组之间的关系最为密切。圩墩组新石器时代居民中也流行着人工拔牙的特殊习俗[27-28]。

3、河姆渡组的古人骨标本出土于浙江省余姚县河姆渡新石器时代遗址,绝对年代约为距今6000年左右。从该颅骨组的形态观察和测量结果分析,河姆渡新石器时代居民一方面存在着一系列明显的蒙古人种性状,可基本上归入南亚蒙古人种范畴,另一方面又具有一些接近尼格罗-澳大利亚人种的性状。在古代对比组中,河姆渡居民与我国华南地区先秦时期的河宕、甑皮岩等组颇为相似。[29]

4、昙石山组的颅骨材料出土于福建省闽候县昙石山遗址。该遗址的年代为公元前1300年。该颅骨组的主要体质特征为:长颅、中等偏高的正颅型、中等面宽、低面、窄额、较低的中眶型。从形态与测量的比较来看,与现代亚洲蒙古人种的东亚和南亚人种都比较接近,但在面部特征上的各项数值更接近南亚人种。此外,昙石山古代居民中具有人工拔牙的习俗[30]。

5、河宕组的古人种学资料出土于广东省佛山县澜石乡河宕新石器晚期的贝丘遗址。河宕遗址的年代为距今4000千年左右。其颅骨的基本种系特征为长颅、高颅、狭颅、低上面、狭面宽、中上面、很低的垂直颅面指数、中等偏低的眶型、阔鼻型与中颌型。这些特征表现了河宕组与现代印度尼西亚、美拉尼西亚人种群有较多的接近成分,但其仍应属于蒙古人种的南部边缘类型。该组居民中流行着人工拔牙的特殊习俗[31]。

6、金兰寺组的新石器时代古人骨资料采集自广东省增城县金兰寺遗址。该组仅有两具保存不太完整的头骨[32]。从形态学特征上来看,金兰寺新石器时代居民既具有比较明显的南亚蒙古人种的特征,同时也拥有某些与赤道人种可以对比的性状,其多数特征与华南地区其他新石器时代居民基本一致。值得注意的是,该颅骨组可以测定颅指数的仅有一例标本,而该例头骨却是短颅型。这与华南地区先秦时期居民普遍具有的长颅型特点明显有别,其原因有待于进一步的研究。在金兰寺新石器时代居民中也存在着人工拔牙的习俗。

7、鱿鱼岗组的颅骨资料出土于广东省南海县百西乡鱿鱼岗贝丘遗址新石器时代晚期墓葬。从颅骨特征来看,该组居民在种族类型上可能属于蒙古人种中的华南人类型[33],其长颅型的特点与华南地区其他古代居民相一致。此外,鱿鱼岗古代居民具有人工拔牙的特殊习俗。

8、甑皮岩组的古人种学资料采集自广西壮族自治区桂林市甑皮岩新石器时代遗址。该组头骨被认为具有接近蒙古人种南亚类型的性质,但比现代南亚种族的颅型更长,还具有较大的面宽和更大的鼻宽[34]。甑皮岩新石器时代居民的这种低面、阔鼻和长颅特征在我国华南地区古代居民中很具代表性。

9、大溪组新石器时代颅骨资料收集自四川省巫山县(现划归重庆市)大溪遗址,其年代约为公元前4000年前后。该组头骨的形态特征为偏长的中颅型,中等的头高和头宽,长高指数为正颅型,宽高指数属中颅型,颧宽较窄,上面部较高,低眶型,中鼻型,鼻颧角较大[35-36]。总体来看,大溪组居民可能与现代东亚蒙古人种比较接近,但同时在某些种系特征上又显示出与南亚人种近似的倾向。

10、七里河组的新石器时代人骨材料出土于湖北省房县七里河遗址,属江汉平原地区的屈家岭文化。其基本体质特征与大溪组较为相似。原报告中认为七里河组与现代蒙古族的关系比较密切[37]。这一看法尚有待于进一步商榷。从测量性形态特征上看,该颅骨组的主要种系成分应接近东亚蒙古人种;此外,或许也含有某些与南亚类型相似的体质因素。七里河新石器时代居民具有头骨枕部人工变形和拔除上颌侧门齿的习俗。

11、下王岗组的古代颅骨资料出自河南省淅川县城南约35公里处丹江南岸红石岗上的下王岗遗址。该组颅骨包括了许多不同时期的样品,其中以仰韶文化人骨为主,另外还有屈家岭文化、龙山文化、二里头文化和西周时期的标本。研究者认为,下王岗组颅骨的形态特征与蒙古人种中的南亚类型比较接近。与其他古代对比组相比,下王岗组和黄河下游新石器时代居民比较相似。因此,研究者认为居住在丹江上游的下王岗新石器时代居民与黄河下游的居民应是同属一个种族类型的古代居民——古代华北人[38]。

三、中国南方地区地下出土的旧石器时代古人类化石相当丰富。通过对这些化石人类的研究,我们可以发现许多支持我国远古人类连续发展的证据。这些证据同时也有力地支持了关于现代人起源问题的“多地区起源论”的观点。例如,我国南方地区出土的直立人化石上颌门齿均具有铲形结构——这一蒙古人种中常见的特点,恐怕并非出于偶然,或许暗示出他们可能与蒙古人种的祖先类型的确存在着某些遗传学上的联系。而生活在旧石器时代中期的早期智人——马坝人的头骨上也已经存在着某些蒙古人种特征。到了旧石器时代晚期,晚期智人的体质形态特征在向蒙古人种演化进程中,较之早期智人有了更进一步的发展。但由于某些现代蒙古人种的形态细节尚未完全形成,故一般称之为形成中的蒙古人种。不过有些迹象表明,该阶段的人类群体之间已开始出现形态发育的地区性差异,以柳江人为代表的华南地区智人与现代蒙古人种的南方类型比较接近的事实便是一个很好的例证。南方地区新石器时代以后的古人骨材料虽然报导不多,我们还难以根据这些资料对整个中国南方地区的人种类型划分问题得出一个清晰的概念,但这些资料毕竟使我们至少对该地区古代居民中的一部分种族类型的情况有了一个大致的了解。

从现有的古人种学材料来看,南方地区的先秦时期居民至少可以区分为三个不同的种系类型:第一个类型以浙江余姚河姆渡、福建闽侯昙石山、广东佛山河宕、广东南海鱿鱼岗、广西桂林甑皮岩等颅骨组为代表,或许还包括了广东增城金兰寺组。该类型居民的主要种系特征为:长颅型、低面、阔鼻、低眶、突颌、身材比较矮小。他们在体质特征上与现代华南地区的绝大多数居民(包括南方汉族和少数民族)均有所不同。在现代对比组中,他们一般和东南亚一带的居民,如印度尼西亚人,以及大洋州的现代土著,如美拉尼西亚人等比较接近。此外,该类型的前身,可以一直追溯到旧石器时代晚期的柳江人那里。目前已知的材料显示,这种类型的居民在先秦时期可能是以我国南方沿海地区,即浙、闽、粤、桂一带为主要分布区的。鉴于上述情况,笔者曾建议将该种体质类型命名为“古华南类型”[39]。根据古史文献记载的民族分布地望,“古华南类型”可能代表了广义的“古越人”的种系特征。至于该古代类型与现代华南地区居民之间的关系问题,我们不妨暂且做如下大胆的推测:由于中国历史上北方地区战乱频仍,大量的北民南迁乃至侨置郡县,致使南方地区的人口结构发生了较大的变化。一方面,北民南迁的压力迫使一部分“古华南类型”土著不断向更南方向的东南亚一带以及太平洋诸岛屿迁徙,因而对这些地方的现代人种的形成产生了影响;另一方面,南迁的北民与当地土著“古华南类型”居民在长时间的共存、同化、融合的基础上形成了今天的华南汉族和其他众多少数民族。

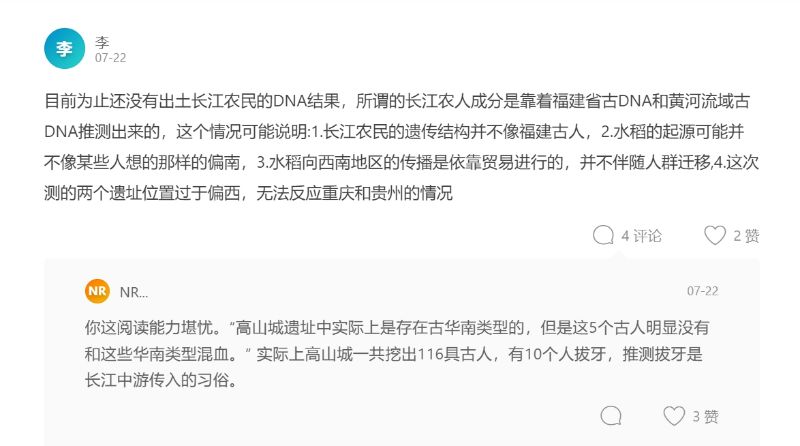

[已注销]

1 赞